Nel mondo gli attacchi e incidenti informatici di grave impatto crescono del 36%, semestre su semestre. Sono 2.755 gli attacchi e incidenti cyber mappati da Clusit nella prima metà del 2025, numero in crescita del 36% su secondo semestre 2024. Come sempre, il report dell’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica è una fotografia significativa ma parziale, perché cattura solo gli attacchi e incidenti di gravità media, elevata o critica, resi pubblici da fonti di stampa, agenzie o dai diretti interessati, mentre c’è tutto un mondo sommerso di attacchi più o meno rilevanti che non vengono comunicati.

Merita attenzione un altro fatto: cresce non solo il numero, ma anche la capacità di fare danni. L’82% dei casi mappati nel semestre ha avuto un impatto “critico” (29%) o “elevato” (53%), mentre nel 2024 la percentuale è stata 77% e nel 2020 ha raggiunto solo il 50%.

Un incidente su quattro è stato causato da malware, categoria che include anche i ransomware. Seguono, tra le tecniche più usate, gli exploit di vulnerabilità, i DDoS e gli attacchi Web. Stabile la quota del phishing, che rappresenta l’8% degli incidenti del semestre mappati da Clusit, ma che ha un peso molto maggiore se si considera il volume di tutte le attività cyber mondiali, anche di lieve impatto.

Attacchi più frequenti e più dannosi

Poiché un semestre non è sufficiente per valutare l’evoluzione del fenomeno, Clusit allarga lo sguardo e ci dice che negli ultimi cinque anni e mezzo c’è stata una “netta escalation delle attività ostili, con una crescente intensità e frequenza degli eventi”. Dal totale degli incidenti cyber gravi registrati dal 2011 al primo semestre del 2025, su un quindicennio, il 61% è concentrato negli ultimi cinque anni.

“Le analisi dei dati da parte di Clusit, a livello nazionale e globale, mettono in evidenza un marcato squilibrio tra la crescente capacità offensiva degli attaccanti e l’efficacia delle contromisure, purtroppo sempre più a vantaggio degli attaccanti”, ha commentato Anna Vaccarelli, presidente di Clusit. “La difficoltà crescente nel difendersi porta a un aumento significativo dei rischi e, se questa tendenza dovesse consolidarsi, il problema rischia di espandersi coinvolgendo tutto il sistema organizzativo, industriale e sociale”.

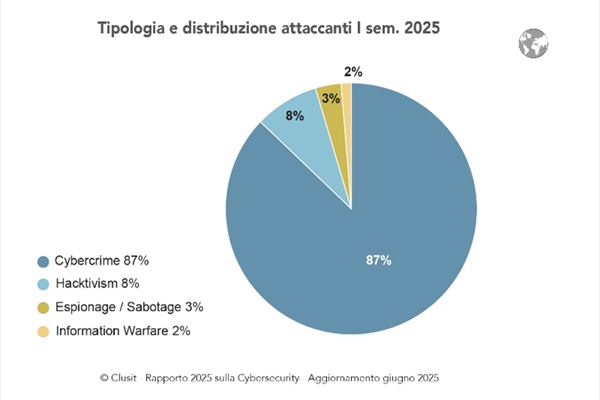

Oltre al drastico aumento delle attività di classico cybercrimine, teso alla monetizzazione, negli ultimi anni si sono intensificate anche le campagne Apt, il cyberspionaggio e altre azioni condotte dagli Stati, direttamente o tramite gruppi sponsorizzati. “Questo approccio dei cybercriminali", ha spiegato Vaccarelli, “si aggiunge alle tradizionali attività di spionaggio e si concentra su infrastrutture e piattaforme governative, civili e industriali. A ciò si accompagna una persistente attività di disinformazione verso la popolazione, che genera disorientamento e incertezza come mai in passato”.

Le regioni e i settori più colpiti

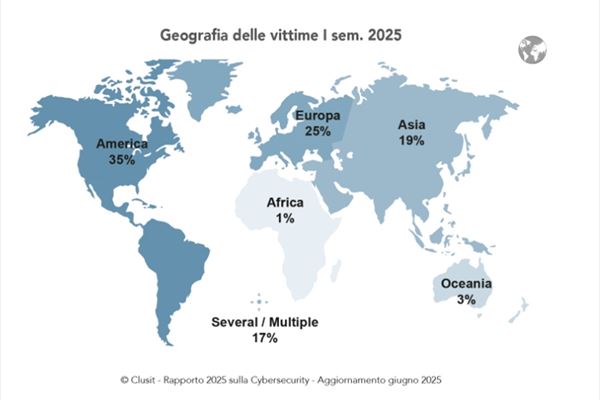

Nel primo semestre di quest'anno un attacco grave su quattro, il 25%, si è diretto verso l'Europa. Il Nord America e l'America Latina, insieme, hanno attirato il 35% degli attacchi, mentre la quota dell'Asia è 19%, l'Oceania ha un piccolo 3% e appena l'1% dei casi è riferito all'Africa.

Il 21% degli attacchi del primo semestre 2025 ha avuto obiettivi multipli, cioè non si è rivolto un singolo settore o target ma ha colpito un po’ nel mucchio. Il singolo settore più martoriato (in realtà un aggregato di diversi settori, ma che Clusit considera insieme) è quello governativo, militare e delle forze dell’ordine, con una quota del 14% sul totale degli incidenti del semestre. Seguono la sanità (dove il numero di casi cala leggermente rispetto al 2024) e il manifatturiero (con una quota salita, in un semestre, dal 6% all’8% del totale.

Il settore professionale, scientifico e tecnico ha conteggiato in sei mesi un numero di incidenti che quasi equivale (94%) al totale del 2024, mentre l’ambito di trasporti e logistica ha anche superato (110%) il numero di casi dell’intero anno precedente. Crescono anche gli incidenti registrati nel commercio, mentre calano quelli del settore scolastico.

Boom di hacktivismo sull'Italia

I 280 casi registrati in Italia nella prima metà dell’anno rappresentano una crescita del 13% semestre su semestre. Se è vero che l’incremento inferiore alla media mondiale del 36%, d’altro canto fa effetto che un Paese piccolo come il nostro attiri il 10,2% degli incidenti di una certa gravità (media, elevata o critica) registrati nel mondo. Questo potrebbe dipendere anche dalla concentrazione di imprese e target “interessanti” per gli attaccanti, e va anche considerato che gli obblighi di disclosure non sono gli stessi in tutte le geografie. In ogni caso, nella sua analisi Clusit colloca l'Italia “tra le nazioni che più risultano incapaci di contenere gli attacchi”.

Una buona notizia è che la quota di incidenti con gravità “critica” o “elevata” è significativamente inferiore alla media globale, cioè rispettivamente il 7% (contro il 29% della media mondiale) e il 33% (versus 53%). Di contro, nel nostro Paese gli incidenti con impatto “medio” sono molto più frequenti, cioè il 60% del totale, rispetto alla media mondiale (18%).

A distinguere lo scenario tricolore è anche la natura degli attacchi gravi. C’è stata, rispetto alla media, una maggior quota di operazioni DDoS realizzate da gruppi di hacktivisti o sedicenti tali, “molto probabilmente sabotatori coordinati da strutture governative russe”, spiega Clusit: sono il 54% degli episodi totali del semestre. In pratica, sempre limitandosi ai casi rilevati e comunicati, l'attivismo cyber in Italia ha superato il cybercrimine.

Si tratta per lo più di incidenti dall’impatto medio-basso, che possono interrompere per qualche ora un servizio senza le fughe di dati o i tentativi di estorsione tipici, per esempio, delle campagne ransomware. La frequenza degli episodi di hacktivismo (e dintorni), tuttavia, secondo Clusit rende necessarie azioni di mitigazione specifiche. “In proporzione al dato globale la percentuale di incidenti realizzati verso il nostro Paese risulta anomala, sia rispetto alla dimensione della popolazione che a quella del PIL nazionale, il che rappresenta uno svantaggio competitivo per il Paese”, ha dichiarato Luca Bechelli, membro del Comitato Direttivo di Clusit.